Hay épocas que no se explican. Se padecen. Y se padecen, sobre todo, en el lenguaje: en la manera en que una conversación pasa de la diferencia a la agresión en cuestión de segundos; en el tono con el que te atienden —o te despiden—; en esa sensación de que la humillación dejó de ser un accidente para convertirse en un recurso. No es que “la gente está más maleducada”, como si estuviéramos hablando de modales. Es otra cosa. Es una atmósfera.

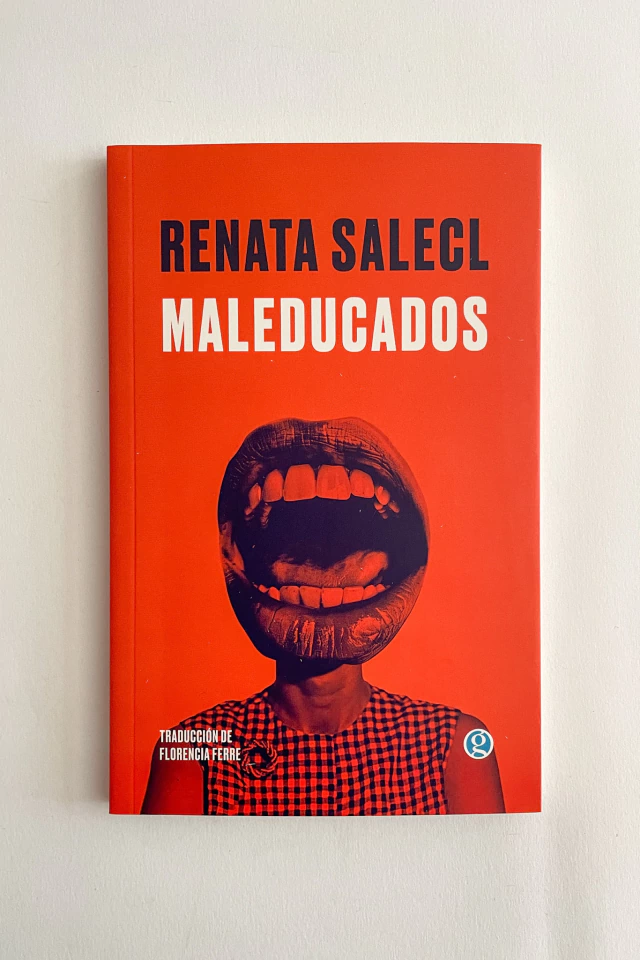

Renata Salecl lo llama Maleducados. La era de la vulgaridad. Publicado en 2023, traducido al español en 2025. Y lo interesante no es el título —que podría sonar a queja de sobremesa— sino el giro: la vulgaridad no aparece como una falla individual, sino como un régimen. Una forma de ordenar el mundo, de producir sujetos, de administrar la convivencia. La grosería ya no es “lo que pasa cuando alguien se saca”: es lo que ocurre cuando el sistema funciona.

La vulgaridad, dice Salecl, está anclada a una ideología que subraya el individualismo, exalta la riqueza material y fabrica un mito cruel: existen elecciones correctas que te conducen al éxito. Si no llegás, elegiste mal. Si sufrís, gestionaste mal. Si te quedaste afuera, no supiste venderte. Es un modelo perfecto porque convierte la injusticia en biografía: cada desgracia se vuelve “responsabilidad personal” y, por lo tanto, deja de ser un problema político.

Ahí está el truco: cuando todo se privatiza —la salud, la educación, el trabajo, incluso el ánimo— también se privatiza la culpa. Y la culpa, bien administrada, disciplina mejor que cualquier policía.

La grosería como política de Estado: cuando el insulto baja línea

Salecl insiste en algo decisivo: la vulgaridad se vuelve “moneda corriente” en el mundo laboral, ancla en la política y se expande al resto del cuerpo social. Y acá conviene detenerse, porque a veces lo normalizamos demasiado rápido. ¿Qué cambia cuando quien gobierna habla como troll y se enorgullece de eso?. Cambia todo.

No solo porque “queda feo”, sino porque habilita. El lenguaje no describe la realidad: la organiza. Cuando una figura con autoridad insulta, degrada, acusa sin pruebas o difunde teorías conspirativas, no está “siendo espontánea”: está instalando una regla. La regla es simple: se puede. Se puede hablar así. Se puede tratar al otro así. Se puede destruir reputaciones, se puede deshumanizar, se puede convertir a un sector social en enemigo interno. Y la sociedad, que aprende por contagio moral, lo replica.

En la Argentina actual, esa pedagogía del desprecio no es abstracta. El propio presidente Javier Milei ha sostenido públicamente que quienes acompañan su proyecto encarnan una supuesta “superioridad estética y moral”, una formulación que no solo jerarquiza políticamente, sino que clasifica personas. De un lado, los “superiores”; del otro, los que sobran. Los “zurdos de mierda”, los “parásitos”, los “mandriles”, los “degenerados fiscales”. No son exabruptos aislados: son categorías que ordenan el mundo entre quienes merecen derechos y quienes apenas merecen desprecio.

Cuando el máximo representante del Estado sostiene que la empatía es un defecto, que la justicia social es una estafa o que ciertos colectivos son intrínsecamente inferiores en términos morales o culturales, no está rompiendo con la corrección política: está rompiendo el piso mínimo de humanidad compartida. La humillación deja de ser un exceso y pasa a ser método. Un método eficaz, porque convierte el ajuste en castigo merecido y la exclusión en pedagogía.

Ese es el punto más perverso: la vulgaridad se contagia porque trae recompensa. En política, es identitaria: te da pertenencia. En medios, es rentable: te da audiencia. En redes, es eficiente: te da engagement. La grosería cotiza porque simplifica: no exige pensar, exige reaccionar. Y cuando la política se convierte en un sistema de reacciones, la democracia deja de producir ciudadanía y empieza a producir hinchadas.

La discusión pública se vuelve un ring. El adversario ya no es adversario: es un “enemigo” al que hay que aplastar. Y la idea de convivencia —esa cosa frágil, mínima, civilizatoria— queda reemplazada por una consigna tácita: si no te humillo, pierdo.

El trabajo como teatro: entusiasmo obligatorio, miedo estructural, burnout como síntoma político

Salecl describe cómo en las últimas décadas el mundo laboral cambió de máscara. Antes el trabajo podía ser duro y punto; hoy tiene que ser duro y, además, apasionante. Se espera que seas productiva, positiva, arriesgada, resiliente, innovadora, sonriente. Que te identifiques con la empresa. Que “te pongas la camiseta”. Que disfrutes mientras te exprimen.

¿Y qué produce eso? No solo fatiga. Produce algo más profundo: una forma de crueldad normalizada, porque la precariedad necesita humillación para funcionar. En entornos laborales donde cualquiera puede ser descartado, la cortesía se vuelve un lujo. Lo que reina es el miedo. El mensaje es: sos reemplazable. Y si sos reemplazable, te autocensurás, competís, te aislás.

Salecl dice algo clave: el burnout no surge solo por exceso de trabajo, sino —fundamentalmente— por la falta de sentido. Estamos agotadas de correr para llegar a ninguna parte. De esforzarnos en un mundo que exige rendimiento infinito pero ofrece futuro mínimo. Y el cuerpo, que no lee teorías pero sí lee realidad, lo traduce en ansiedad, insomnio, depresión, irritabilidad.

La vulgaridad en el trabajo no es “mala educación”: es el síntoma cotidiano de un modelo que necesita disciplinar sin declarar la guerra. El management moderno aprendió una verdad simple: es más barato producir obediencia con inseguridad que con salarios dignos.

El impostor perfecto: quienes dudan sufren, quienes no dudan mandan

Acá Salecl se pone fina. Habla del impostor, de la distancia entre el yo real y el ideal del yo. Y recupera el “síndrome del impostor” (Clance & Imes, 1978): personas capaces —sobre todo mujeres— que viven su propio éxito como un fraude, temiendo ser descubiertas.

Lo interesante es el reverso: en la cúspide suelen estar quienes no dudan. Quienes se autoperciben merecedores sin fricción. Y muchas veces son los verdaderos impostores, porque el sistema premia la confianza sobreactuada más que la capacidad real. En política, esto se vuelve todavía más claro: la seguridad performática funciona como credencial. La duda, en cambio, se lee como debilidad.

Y acá aparece una pregunta peligrosa: ¿cómo es posible que sociedades enteras confundan arrogancia con liderazgo? Porque en un mundo competitivo, la arrogancia simplifica: promete. No problematiza, ordena. No explica, sentencia. Y el público, cansado, ansioso, precarizado, se aferra al que suena “firme”, aunque esa firmeza sea pura crueldad.

La vulgaridad, entonces, no es solo un estilo. Es un modelo de autoridad.

Microcuento (pero demasiado real): el aula convertida en sucursal del mercado

Una docente entra al aula.

No mira primero a las y los estudiantes: mira el reloj. Después la planilla. Luego el programa.

Tiene cuarenta minutos para cumplir objetivos, medir competencias, justificar resultados. No para preguntar qué mundo están habitando esos pibes, qué los desvela, qué los asusta, qué los cansa.

Tiene que traducir la lectura en “habilidades”, el pensamiento en “output”, la curiosidad en “indicadores”. Convencer a adolescentes exhaustos de que estudiar sirve porque “te vuelve empleable”, no porque te vuelve libre. No porque te permite comprender, disentir, imaginar otros futuros posibles.

La escuela ya no es un espacio común: es una escalera individual.

Si subís, mérito.

Si no llegás, culpa.

Si te caés, no hay red: hay coaching.

Salecl plantea que el neoliberalismo transformó de manera drástica el sentido de la educación: dejó de ser un lugar para habitar el mundo con otros y pasó a ser un entrenamiento para el éxito económico personal. El saber ya no emancipa: rinde. El fracaso ya no interpela al sistema: te interpela a vos.

La vulgaridad acá no grita.

No insulta.

Habla en tono amable de “innovación”, “excelencia”, “eficiencia”.

Palabras limpias para tapar una idea brutal: el que no rinde, sobra.

La cortesía como infraestructura democrática: sin máscaras, caos

Salecl plantea algo que parece menor y es enorme: las máscaras de la cortesía —aunque sean máscaras— sostienen la cohesión social. No porque la cortesía sea “buena onda”, sino porque funciona como límite. Es el acuerdo mínimo de que el otro no es una cosa, un obstáculo o un enemigo a eliminar.

Sin ese límite, la convivencia se degrada en guerra cotidiana.

Y ahí entra la apatía política. Durante años se dijo que la apatía no era necesariamente negativa. Pero el problema es que no se distribuye de manera pareja: se concentra abajo. En quienes están cansados, precarizados, golpeados. Los sectores más vulnerados se repliegan para sobrevivir, mientras arriba el poder se administra con precisión quirúrgica.

El autoritarismo contemporáneo entiende muy bien ese cansancio. No entra con botas: entra con reformas, con ajuste, con comunicación directa por redes, con producción serial de enemigos internos. El agua se calienta lento. Y cuando queremos reaccionar, el insulto ya es método, el desprecio ya es doctrina y la crueldad ya se volvió paisaje.

Entonces, ¿qué hacemos? (sin frases edulcoradas)

No se sale de la era de la vulgaridad con nostalgia ni con moralina. No se sale diciendo “antes se respetaba”. Se sale entendiendo que la vulgaridad dominante no es espontánea: es funcional. Sirve para competir, aislar, culpabilizar. Sirve para que la crueldad parezca normal y la empatía parezca un lujo improductivo.

Se sale recuperando lo que el neoliberalismo detesta:

— Lo común, frente al sálvese quien pueda.

— La escuela como espacio público, no como fábrica de empleabilidad.

— El trabajo como derecho, no como casino emocional.

— La política como disputa de intereses, no como guerra cultural de emojis.

En tiempos donde todo empuja al cinismo, hay un gesto verdaderamente insolente: pensar, dudar, cuidar. Sostener una ética cuando el mercado exige espectáculo. Ser amable —en sentido profundo, no en sentido “sonreí”— es un acto de resistencia, porque interrumpe la lógica del “ganador se lleva todo” y recuerda algo elemental: el mundo no es una competencia permanente, es una convivencia frágil.

Si la vulgaridad se volvió paisaje, tal vez sea hora de mirarla como lo que es: una tecnología de poder.

Y empezar a sabotearla con lo único que no puede comprar ni monetizar: comunidad, dignidad y sensibilidad política.

Antes de que el agua hierva.